ぱれっとストア ショッピングカート

-

カートは空です。

※近年のラジオにはありませんが、1950-1960年代の古いラジオ受信機には、周波数表示の600kHz及び1200kHz辺りに▼マークがあります。

その答えは次の画像をWクリックすると表示されます。

●米ソ冷戦時代のラジオ製品

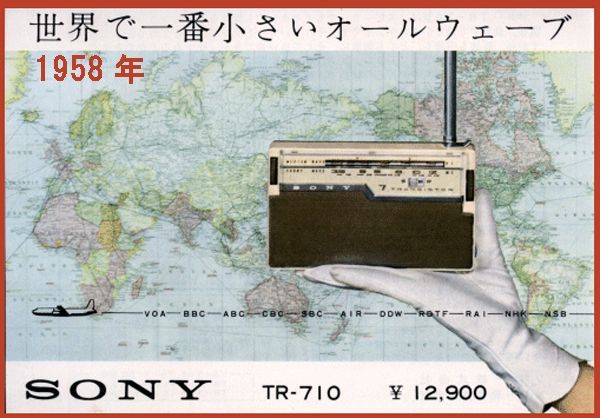

▼昭和33(1958)年 ソニー

TR-710

発売当時の広告

▼昭和34(1959)年 ソニー

TR-84

発売当時の広告

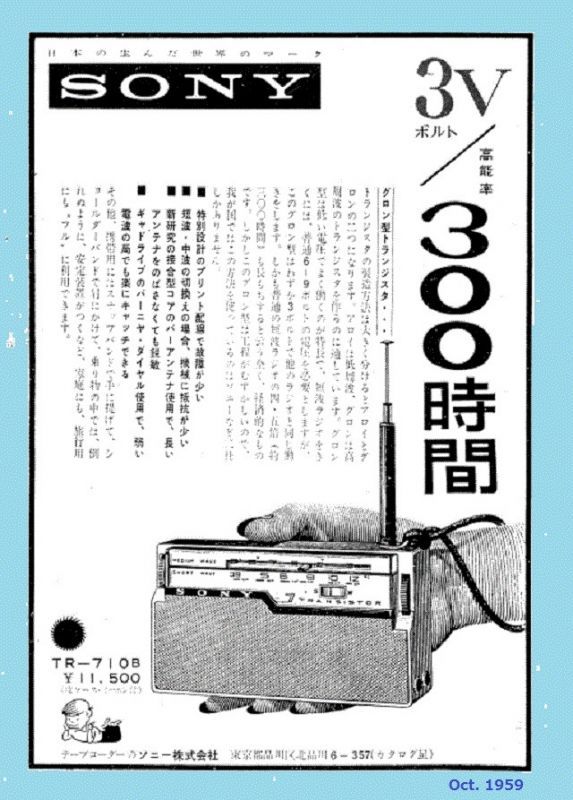

▼昭和34(1959)年 ソニー

TR-710B

発売当時の広告

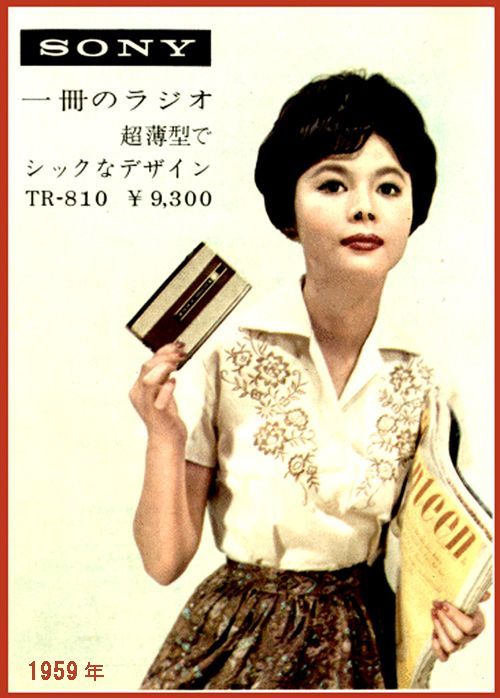

▼昭和34(1959)年 ソニー

TR-810

発売当時の広告

▼昭和34(1959)年 ソニー

TR-714

発売当時のカタログより

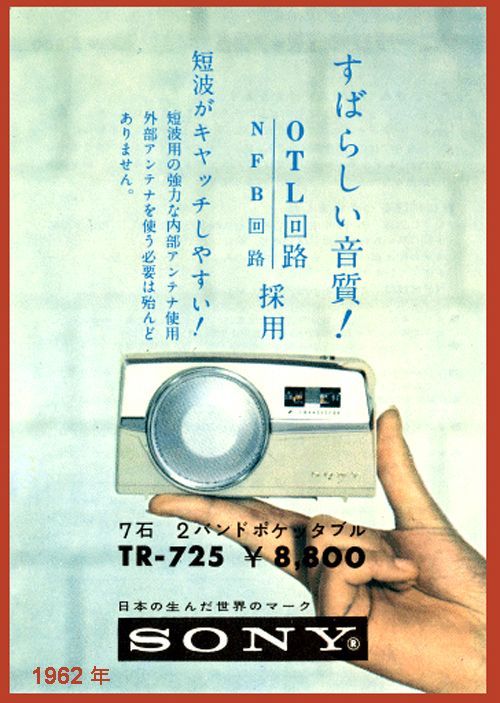

▼昭和37(1962)年 ソニー

TR-725

発売当時の広告

▼昭和34(1959)年ソニーラジオ広告製品カタログ。当時のTR-710などのトランジスターラジオを購入すると付いてきたカタログです。

▼昭和36(1962)年ソニーTR-730

広告

(1961年 アメリカ雑誌)

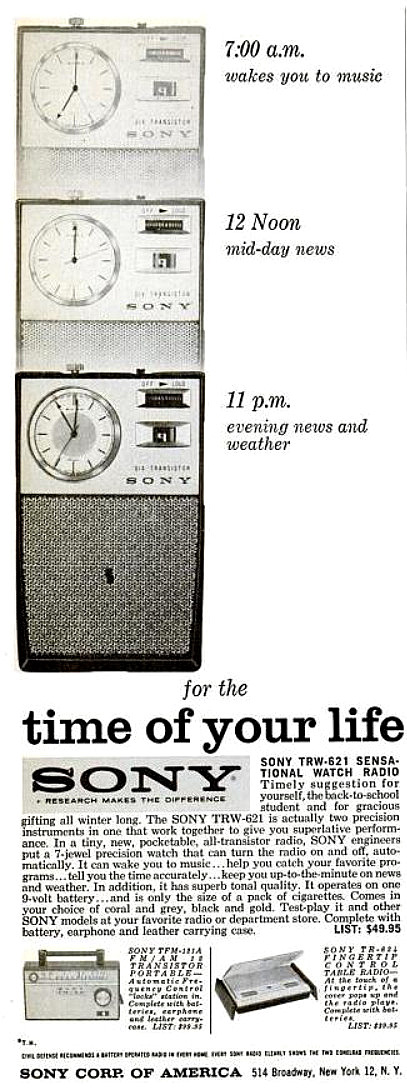

▼昭和36(1961)年ソニーTRW-621

広告。セイコー製アナログ時計付

昭和36(1961)年アメリカ・ソニー

の広告。NewYork,SONY Corp of

America

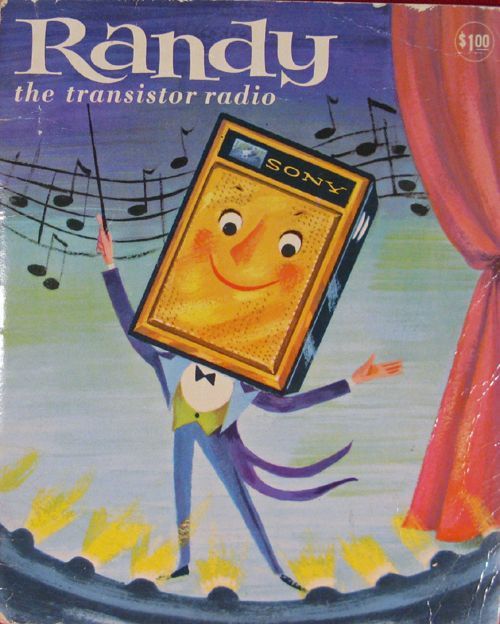

▼昭和36年(1961年) ソニーTR-730のアメリカ向け取扱い説明書英語版 "Randy"表紙カバー

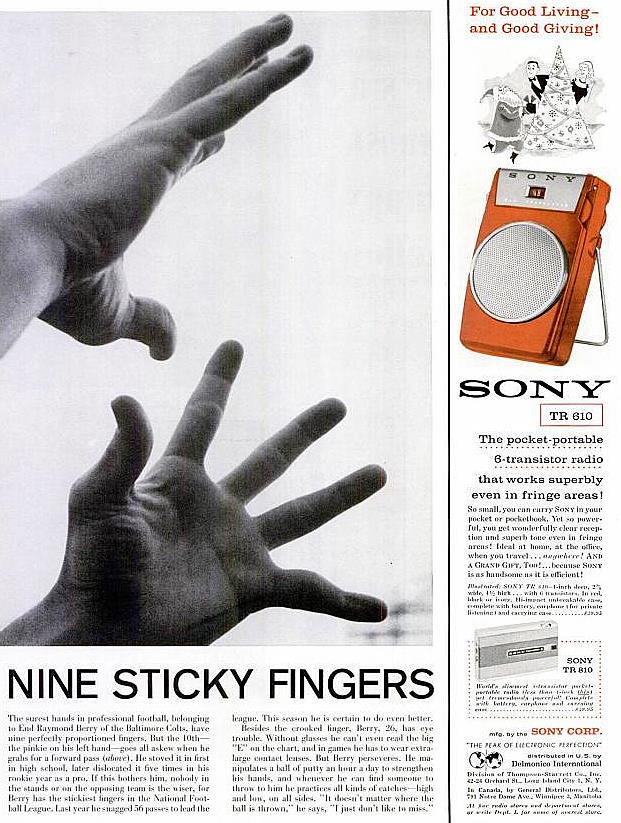

▼昭和34(1962)年12月ソニーTR-610。アメリカ雑誌「ライフ」誌掲載の雑誌広告

(1959年)

▼昭和34(1962)年ソニーTR-712

雑誌広告(1959年)

▼昭和47年(1972年)ソニー

スカイセンサー5500広告

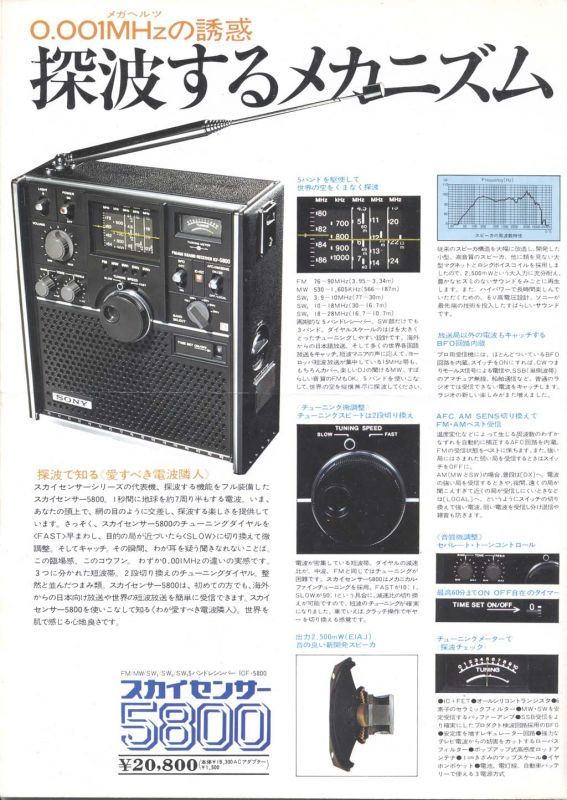

▼昭和48年(1973年)SONY

スカイセンサー5800広告

▼昭和42年ソニー ソリッド

ステート11 TFM-110F広告

(1967年)

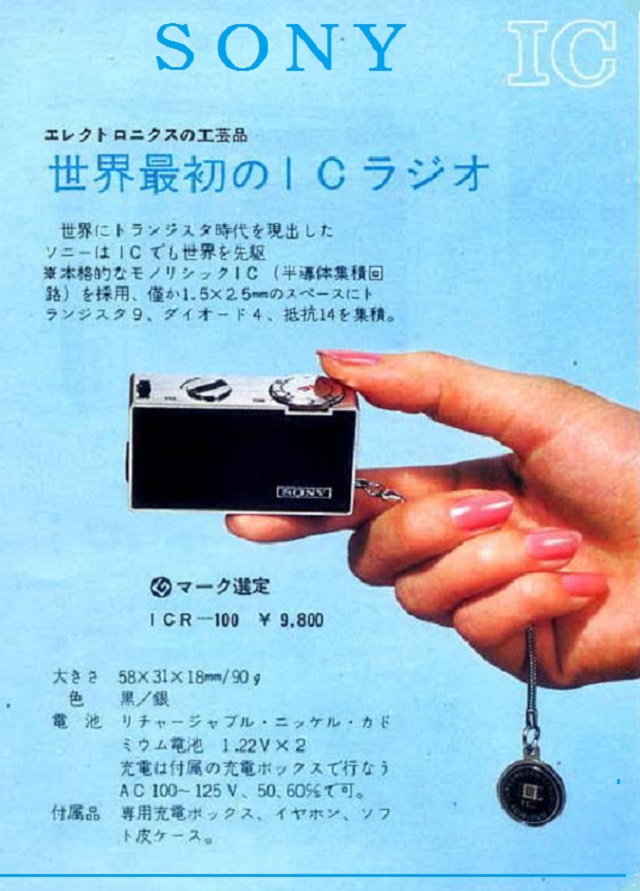

▼昭和42(1967)年ソニーのマイクロラジオICR-100

世界初の超小型ICラジオ受信機の広告です。

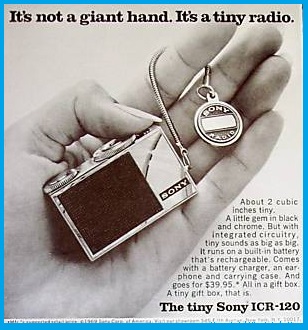

▼昭和44(1969)年ソニーのマイクロラジオICR-120

アメリカの雑誌に掲載された広告:「巨大な手ではない。それは小さなラジオです。」と宣伝文句が英文で書かれている。

▼昭和44年ソニー2R-21A

8石ポケッタブルAMラジオ。

1969年 ソニーカタログより、

「手のひらに収まる大きさ、小さな身体にトランジスタ8石が活躍する高感度、身体いっぱいで演奏。Gマークに選ばれたシャレたデザイン、音のアクセサリーにどうぞ。」と標記されている。

▼昭和46年ソニー ICF-1100

マニアのオディオ・ライセンスの宣伝文句で登場した「ザ・11」の広告。

(1971年3月版)

▼昭和46年ソニー ICF-1100D

「ザ・11」の後継機として同年11月に登場した「ザ・11D」の広告。1971年11月21日版のカタログ表紙。

▼昭和48年ソニーラジオ

1973年 総合カタログ、「ひとりで使うための高感度パーソナル・ラジオ」と標記されている。

▼当店 人気No.1のTRラジオ

1973年SONYカタログには、「持ち歩きに便利なポケットラジオ」というキャッチで載っているTFM-4500は、今なお絶大な人気があるヴィンテージアイテムです。当店一番人気のトランジスタラジオです。

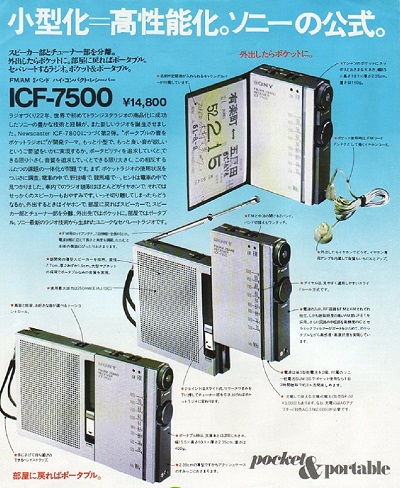

▼昭和51(1976)年ソニーICF-7500

発売当時の広告

発売の翌年にはグッドデザイン20周年記念通商産業大臣賞に輝いたラジオ受信機。

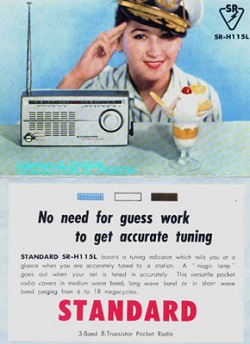

▼帽子を斜めにかぶる軍服姿の女性が敬礼する昭和36(1961)年6月スタンダードSR-H118L発売当時の米国広告、2バンド・8石トランジスターラジオです。

▼帽子を斜めにかぶる軍服姿の女性が敬礼する昭和36(1961)年6月スタンダードSR-H118L発売当時の米国広告、2バンド・8石トランジスターラジオです。

▼昭和36(1961)年 スタンダードSR-H107発売当時の

英文広告、スリムな薄型デザイン、2バンド・8石トランジスターラジオです。

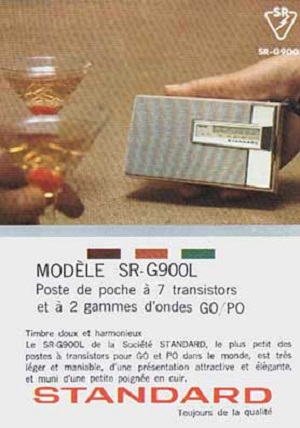

▼カクテルグラスを片手にラジオを手にするお洒落な昭和37(1962)年スタンダードSR-G900L発売当時のフランス語版広告、2バンド・7石トランジスターラジオです。

▼1960年代初期のナショナル 手のひらポケットサイズの

トランジスターラジオ広告

▼松下の真空管ラジオCF610型の広告(1957年)

▼昭和39年(1964年)松下電器

R-145型 ポータブルトランジスターラジオ広告 (1964年)

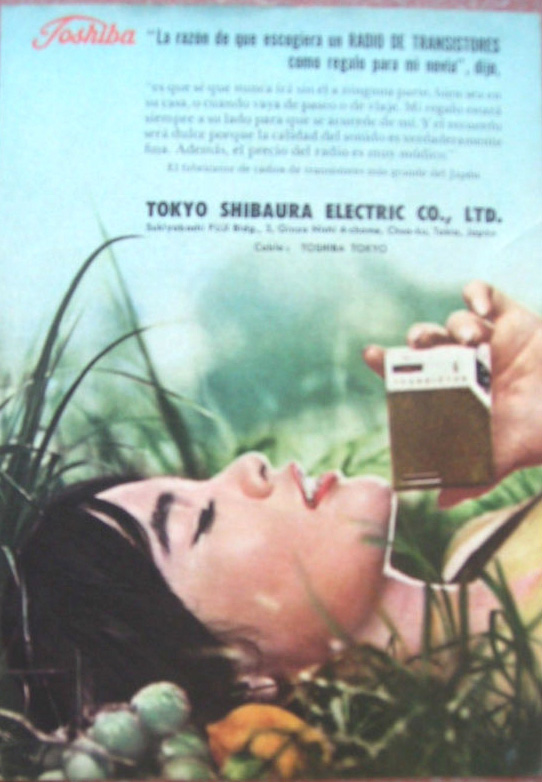

▼昭和35年(1960年)東芝ラジオ フランス向け『6TP-354』、フランスの英雄ナポレオンをモチーフにした広告です。

▼昭和35年発売当時の東芝6TP-354・トランジスタラジオのフランス雑誌広告(1960)

▼昭和35(1960)年日本電気の小型ラジオNT-640

当時の広告に「おしゃれでかわいい・・・」と書かれたミニチュアサイズ。

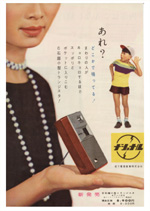

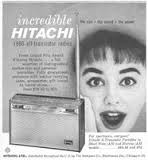

▼昭和34年日立TRラジオ広告

▼昭和35年日立TRラジオ広告

1960年2月号アメリカ雑誌

掲載広告

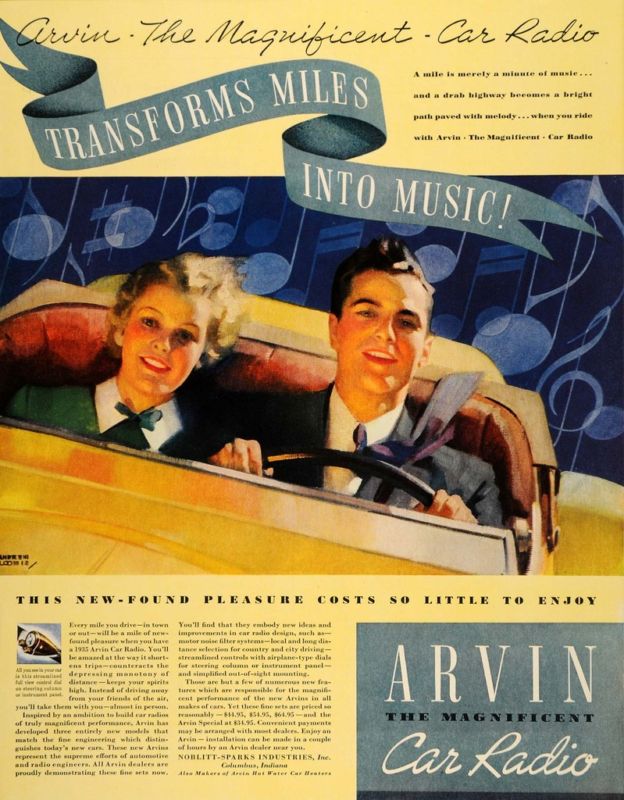

▼昭和10年の米国Arvin (アーヴィン)カーラジオの”ライフ”誌掲載広告(1935年)

ヴィンテージカーマニアへお勧め

当店の風変わり商品紹介

▼昭和42年に製造されたメーカー不詳・日本製MERCDES-BENZラジエータマスク型 6石トランジスターラジオはいかが・・・♪

▼真空管時代のGE社広告

▼昭和23年のGE社のラジオ

広告(1948年)

▼昭和41年のGE社P-1711型

6石トランジスターラジオ

(1966年)

▼昭和43(1968)年米国GE社

広告

▼米国・GE社TRラジオ広告

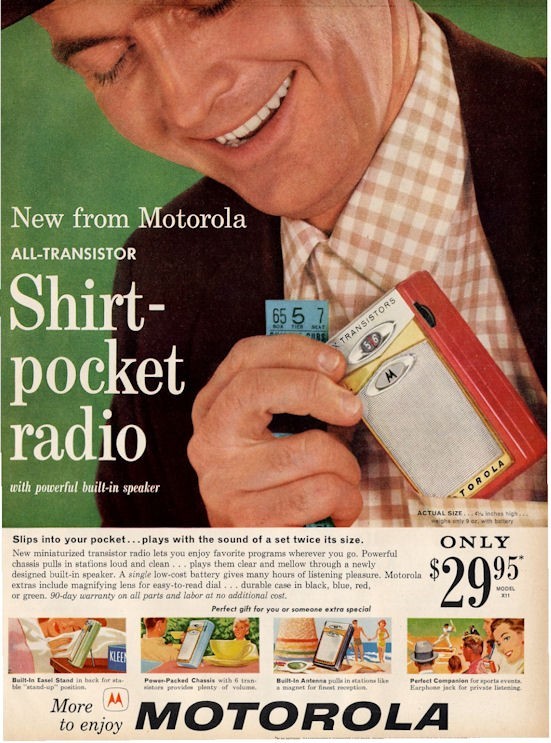

▼昭和34(1959)年米国・モトローラ社「僅か29ドル95セント」というTRポケットラジオ広告

(1959年)

▲昭和34年米国・モトローラ社「僅か29ドル95セント」というトランジスターポケットラジオ広告

(1959年)

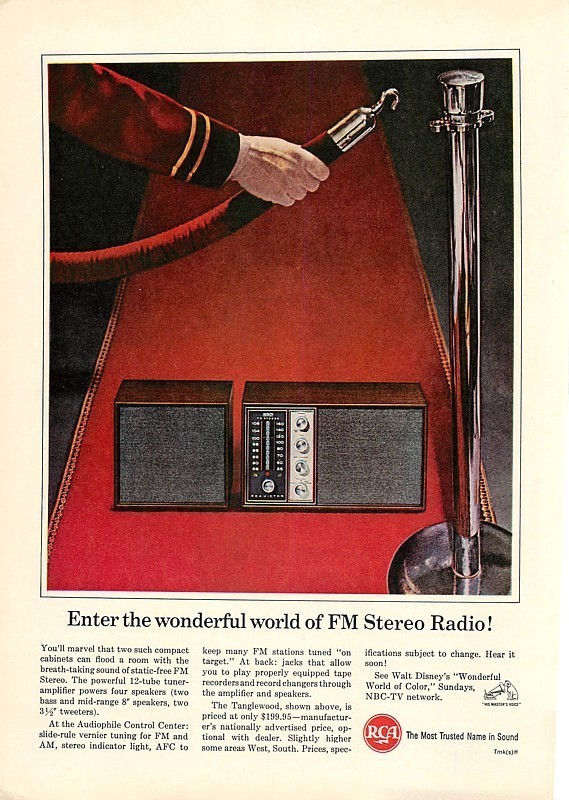

▼昭和38年のRCA - FM Stereo ラジオ -The Tanglewood(タングルウッド)の雑誌広告。特別な来賓用赤いじゅうたんに置かれた

RCAラジオの広告。

▼昭和33年の三洋電機のポータブル・トランジスタラジオとトランス・レス真空管ラジオの広告。

■フランスの目覚まし時計の宣伝広告です。

▼1955年のフランス・JAZ時計のモノクロ版の雑誌掲載広告。

■懐かしい日本国内とフランスのラジオ受信機の宣伝広告です。

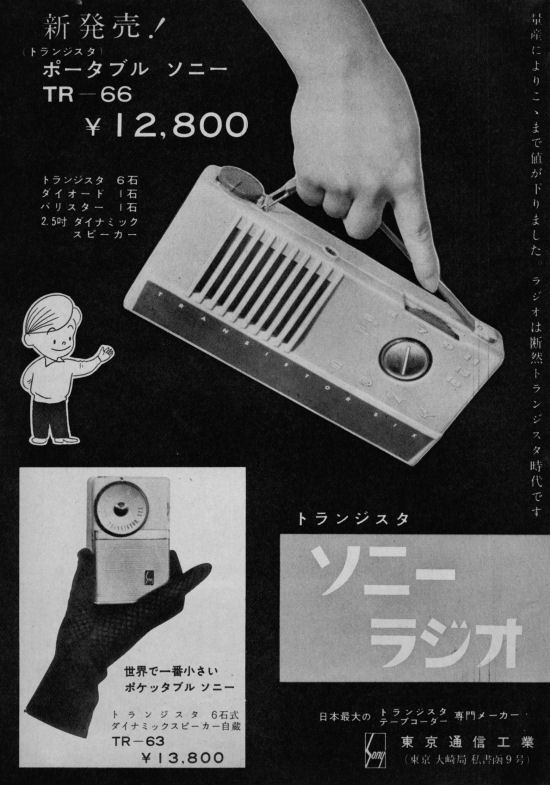

▼ぱれっと資料:昭和32年

(1957年)に発売されたSONY製 当時12,800円、 TR-66ポータブルラジオの週刊誌宣伝広告。

▼ぱれっと資料:昭和41年

(1966年)の”フィリプス/PHILIPS”製、当時259フランの自動車用ラジオ、フランス・パリの地下鉄ポスター。

▲紙芝居:¥2,394(税込み)

▲紙芝居:¥2,394(税込み) ▲石焼芋:¥2,394(税込み)

▲石焼芋:¥2,394(税込み) ▲ラーメン屋台のリヤカー:

▲ラーメン屋台のリヤカー:¥2,184(税込)

▲風鈴売りのリヤカー:

▲風鈴売りのリヤカー:¥2,184(税込み)

▲金魚屋のリヤカー:

▲金魚屋のリヤカー:¥2,184(税込み)

国際派アナログ式2015年製

文字盤ブラック仕様

4,968円~(税込み)

国際派アナログ式2015年製

ホワイト文字盤&ベルト

5,400円~(税込み)

国際派アナログ式2015年製

文字盤シルバー仕様

5,670円~(税込み)

▲V6 - デュアルタイム

国際派アナログ式2015年製

ブラウン・合皮レザーベルト

5,400円(税込み)

▲丸型 - デュアルタイム

国際派アナログ式2015年製

ブラック・ラバーベルト

4,320円(税込み)

角型デザイン

アナログ式 2012年製

3,240円(税込み)

▲紳士用クラシックデザイン

丸型 アナログ腕時計

Geneva 2014年製

3,240円(税込み)

▲紳士用クラシックデザイン

丸型 アナログ腕時計

MINGBO 2014年製

3,240円(税込み)

アナログ式 2013年製

4,320円(税込み)

▲アナログ式自転車メーター

すべて取付け部品一式付き。

【カムシャフト方式】

すべて美品、未使用品

10,260円(税込み)~

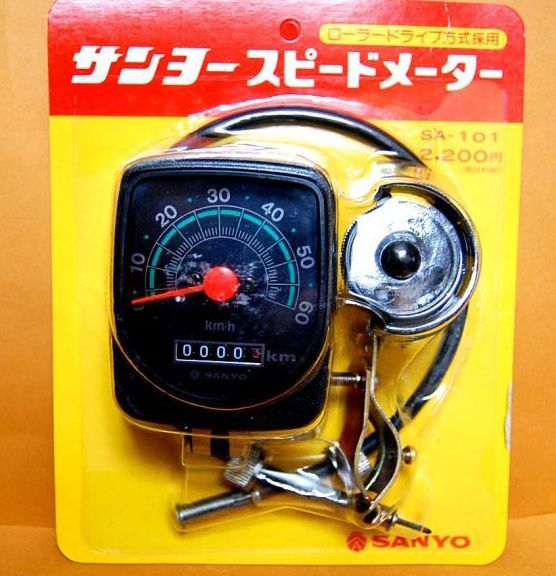

▲アナログ式自転車メーター

1970年代三洋電機製

【ローラードライブ方式】

国産、新品、未使用品

12,960円(税込み)

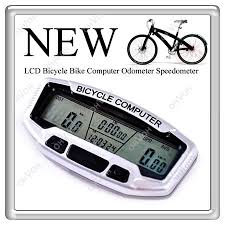

▲LCD液晶 デジタル表示

【サイクルコンピュータ】

多機能付 自転車速度計

新品、未使用品

3,300円(税込み)

▲即通話OK・超小型電話機

ハンズ フリーフォン

マイク付、新品、未使用品

1,620円(税込み)

▼このセルロイド人形は

日本を代表するヴィンテージおもちゃ【アメリカ軍占領下の日本製】増田屋斎藤貿易製・ダンシング カップル

販売価格:64,800円(税込)

▼宇宙船の模型(直径約13cm)にトランジスタラジオを組込んだUFO型ラジオ受信機。透明のキャビネットからは宇宙人のフィギュアが見える飾って楽しいラジオです。

販売価格:9,054円(税込)

■懐かしのメロディー

ラジオ放送が一般家庭の団欒のたいせつな道具だった昭和時代、そんな時代に我が家のラジオ受信機から流れてきた数々の懐かしいメロディーを動画と音楽でお楽しみください。

●岡 晴夫 -

憧れのハワイ航路

●青い山脈 -

藤山 一郎

●南国土佐を後にして -

ペギー葉山

●東京のバスガール

唄 コロムビア ローズ

●Sous Le Ciel De Paris

パリの空の下 (シャンソン)

Miroslaw Marks

アコーデオン演奏

●SONY ウォークマン

テレビCM 1987年

■ぱれっと懐かしい広場

▲懐かしい昭和30年代後半からの松下電器産業のテレビCM 『明るいナショナル』です。当時に民放テレビ番組 「ナショナル テレビ劇場」の中で放送されテレビコマーシャルメドレーです。

画像中央の再生マークをWクリックすると動画再生が開始されます。

旧「ナショナル」 は現在の「パナソニック/Panasonic Corp. 」の国際登録商標です。

■実録トランジスター誕生!

東京通信工業・SONY

トランジスタラジオ創業

♪当店の個々の商品内容の詳細に関するお問合せは、お手数ではございますが、各商品毎の『お問い合せ』フォームから電子メールで

お願い致します。 ☚営業時間内(平日:午後1時~午後6時)に該当する商品の担当者から回答いたします。

♪なお、上記の商品画像に青文字で 『SOLD OUT 売切れ』 と標記された商品は在庫がなく、売切れています。

また、上記の商品画像に 『SOLD OUT 売切れ』 の標記がない商品は現在販売中でございます。

これら昭和20年代後期〜30年代初頭に製造された真空管ラジオでは主として回路部品の劣化が問題視されます。この時期の5球スーパーラジオを大きく区分すると、「ST管」と呼ばれる茄子のような大きなの真空管を使用したものと「MT管」と呼ばれる先端がしぼんだ小型の真空管を採用したラジオに分けられます。その前者が先代品であり、後者は後継品となります。共にスーパーヘテロダイン方式を採用した5球本の真空管ラジオになっていることと真空管を動作させるためにヒータ用と電源用に200〜300ボルトのトランスが組み込まれています。

既に、鳴らなくなった真空管ラジオの多くは、真空管切れの原因以外の多くはチューニングのバリコンやボリュームの故障というよりは、既に製造から半世紀が経過して、高圧電流が流れるトランス式の真空管ラジオに組み込まれれいる電子部品、中でも電解コンデンサーや結合コンデンサーは多かれ、少なかれ壊れて機能しない症状になっています。もちろん、元の所有者さんの使用頻度によっても電子部品の時命も異なりますが、経年劣化により電子部品の品質低下は免れません。

また、コンセントへ差し込む電気コードの経年劣化による硬化・亀裂が起きている場合は漏電事故の原因ともなります。ぱれっとストアの真空管ラジオは、硬くなって割れた電気プラブ・コードは新品と交換した上で販売しています。

当店で販売する真空管ラジオは、店内で受信テストを行った上でその状態を説明記載し、そのほか商品の「追加画像(写真)の提供」や商品情報の追加サービスを行い、ご納得いただいた上でのご購入をお奨めしています。

真空管ラジオの中でも、これらの古い「トランス式」ラジオは実用的ではございません。

実際に古い真空管ラジオから発火した事例は各地にあるようです。

そうした危険性のある商品であることを認識され、ご使用時には「電源を付け放し」にはしない十分注意が払えるお客様からのご注文をお待ちしています。

よろしくお願いいたします。